科技日報記者 韓榮

在煤礦百米深的井下,空氣中游離的瓦斯(又稱煤層氣)如同一匹難以馴服的“烈馬”:既是礦井安全的“頭號大敵”,又屬清潔能源戰略資源。

如何將“烈馬”馴化為“良駒”?

5月底,在中國科學院大氣物理研究所等單位主辦的專業研討會上,懷柔實驗室山西研究院副院長、太原理工大學教授李晉平介紹,經十余年攻關,其團隊研發出人工沸石分子篩技術。這一技術實現了易散逸、難捕獲甲烷的有效富集提濃,并將其轉化為可發電的清潔能源。

“這一技術突破,解決了煤礦開采過程中濃度為2%—8%的瓦斯利用世界性難題,有望為低濃度瓦斯高效利用提供開創性技術方案。”李晉平說。

尋覓最佳“分子捕手”

瓦斯是賦存在煤層中以甲烷為主的烴類氣體。當空氣中瓦斯含量達到5%—15%時,遇到一丁點兒火星就會爆炸。

處理瓦斯,煤礦企業一般面臨兩種選擇:通風抽放,或是直接利用。

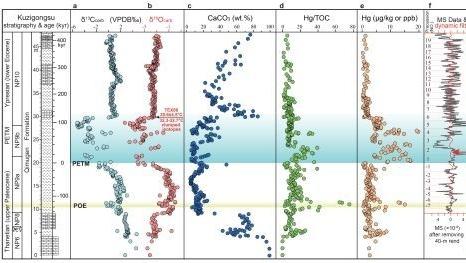

目前,不同濃度的煤層氣在我國大都可實現梯級利用,唯獨濃度在2%—8%之間的低濃度瓦斯,因缺乏成熟的直接利用技術,往往只能隨煤炭開采排放至空氣中。李晉平團隊研發的硅鋁基人造沸石吸附劑,“盯”上的就是這一部分瓦斯。

時間回到2009年,當時還是博士研究生的楊江峰隨李晉平參加一個學術會議時了解到,我國每年有超過百億立方米的低濃度瓦斯被直接排放到大氣,其溫室效應強度是二氧化碳的20倍,這些無法有效利用的甲烷,實為被浪費的寶貴能源。

會議結束,李晉平就開始建立團隊,啟動了低濃度瓦斯提質利用的研究。

初期調研發現,傳統活性炭吸附劑因缺乏疏水性,在礦井高濕環境中,含水瓦斯會使活性炭同步吸附大量水分子,導致甲烷吸附效率低下。于是,尋找性能更優的“分子捕手”材料成了首要任務。

自20世紀80年代起,太原理工大學在業內便開啟了一項特色研究領域——沸石材料。該材料憑借離子交換性、吸附分離性及可逆脫水性等優異性能,在氣體分離、石油凈化及工業污染處理等領域被廣泛用作分子篩。

“沸石分子篩,是具有分子‘篩分’作用的晶態硅鋁酸鹽,擁有獨特的架狀晶體結構。”楊江峰解釋道,在其晶格中,四面體分子如同穩固框架相互連接,形成了大量內部孔穴,因而具有過濾和吸附的特性。

“我們隱約感到,沸石正是我們在尋找的理想‘分子捕手’材料。”如今已是太原理工大學教授的楊江峰回憶說。

雕琢甲烷專屬“房間”

在確定了材料的研究方向之后,真正的挑戰才剛剛開始。

天然沸石孔徑大小不一,如同網眼疏漏的漁網。氫氦等小分子氣體可輕易穿過,而甲烷這樣的大分子也難以被高效捕獲。

“在1立方微米的沸石材料上,存在上百萬個孔穴。而這些孔道和孔穴的大小及形狀,正是決定其篩選分子能力的關鍵因素。”李晉平團隊嘗試對沸石進行改性:精確調控孔徑,使其接近甲烷分子的動力學直徑——0.5納米,同時增強疏水性,以確保在礦井潮濕環境下仍具備高效吸附能力。

然而,在啟動上述步驟之前,團隊還面臨著一個艱巨任務:從國際分子篩協會數據庫收錄的200余種分子篩結構中,挑選出一個合適的結構,然后進行對照調整和優化。由于此前尚無人工沸石應用于低濃度瓦斯提質的先例,這一過程無異于大海撈針。

團隊從扎實的基礎研究起步。他們借助計算機軟件模擬,并利用高倍顯微鏡對每種候選結構的孔徑尺寸、幾何構型以及表面化學性質,進行系統評估與計算。

經過持續研究及海量篩選,團隊于2016年成功識別出一類以硅、鋁元素為骨架構建單元的分子篩結構。

此時,楊江峰提出了新的見解:傳統吸附劑依賴表面靜電作用力,人工沸石分子篩的核心則在于構建與甲烷分子幾何構型精密匹配的孔道結構。團隊目標設定為:將沸石孔道有效窗口直徑精確調控至約0.5納米。此外,通過優化合成配方,提高骨架硅鋁比,顯著增強材料整體疏水特性。

在亞納米尺度上“雕刻”孔道尺寸,猶如在鋼絲上舞蹈,任何細微偏差都關乎成敗。“硅原子與鋁原子作為分子篩骨架‘基石’,其比例直接影響吸附劑性能。如同烹飪,原料配比決定最終風味。”楊江峰比喻道。

歷經25000余次艱難配方與工藝優化試驗,該團隊于2019年成功研發出具備“超疏水”特性的硅鋁基人工沸石分子篩。

構筑氣體高效通行“路網”

硅鋁基人工沸石分子篩問世后,研究團隊在實際應用中發現,其粉末形態在吸附過程中存在氣體擴散阻力,影響實際應用效能。

關鍵時刻,李晉平提出了關鍵思路:將粉末制備為小晶粒沸石,通過增大外比表面積,提升瓦斯在沸石中的擴散速率,為氣體擴散開辟更多通道。

于是,團隊將優中選優、結構完美的人工沸石粉末作為“晶種”加入合成溶液,期望“晶種”能在溶液中生長形成顆粒。

然而,在特定反應條件下,晶種不僅沒有生長,反而發生了解聚——分解為更基礎的構筑單元。但令人驚喜的是,這些分散的單元隨后重新結晶,快速生長出尺寸均一、約5納米的新顆粒,并最終自發團聚形成了約500納米、形似紅細胞狀的聚集體。

團隊發現,這種獨特的結構不僅完美繼承了原始分子篩對小分子的優異篩分能力,同時,在聚集體內部顆粒間形成了尺寸為數十至數百納米的自連“通道”。

李晉平打了個比方說:“這就如同在一棟原本僅有密集小房間的建筑中,巧妙開辟了連接各層的‘樓道’和寬敞的‘出入大廳’,構建起氣體高效通行的‘路網’,極大提升了瓦斯分子的擴散速率與吸附動力學性能。”

經過多輪迭代優化,團隊最終成功制備出顆粒狀、具有“微孔—介孔—大孔”多級孔道結構的硅鋁基人工沸石。該吸附劑甲烷吸附率高達80%。2023年,這項成果應用于全國首個“移動撬裝式低濃度煤層氣提濃裝置示范工程”。

“該吸附劑非常適用于中小規模煤礦企業低濃度煤層氣的提濃利用。”中北大學教授劉有智評價道,加快煤層氣的開發利用是推進能源生產和消費革命的關鍵一環,也是保障國家能源安全的重要支撐力量。

李晉平表示,目前團隊已填補了2%—8%超低濃度瓦斯規模化利用的全球空白,構建了全域煤層氣高效梯級利用的完整技術鏈。展望未來,李晉平說:“我們將加快煤層氣開發利用,加快技術推廣和創新探索腳步,為保障國家能源安全、推動煤礦綠色低碳轉型提供強有力的科技支撐。”