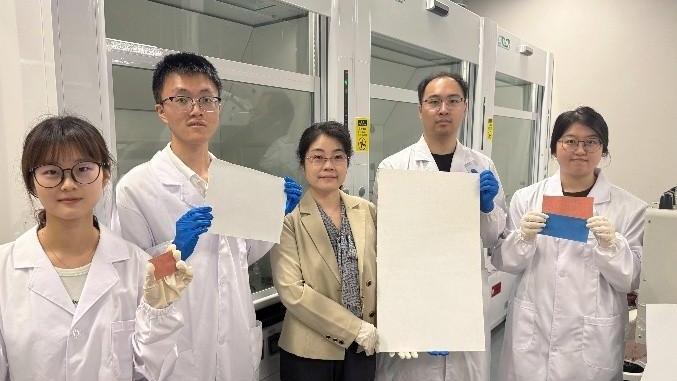

科技日報記者 于紫月

7月4日,《自然·氣候變化》發表了極地冰蓋研究領域的一項突破性成果。由中山大學領銜的國際團隊結合星載微波輻射計數據與冰蓋自動氣象站觀測數據,創新性地聯合冰面融雪物理過程模型與機器學習模型,成功構建了兩極冰蓋融化量遙感反演算法,生成近30年間格陵蘭與南極冰蓋逐日融水體積數據集,實現了對兩極冰蓋整體融化狀態的長時序評估,填補了該領域的關鍵觀測空白。研究結果顯示,兩極冰蓋融化正在加劇,北極海冰減少與南極臭氧空洞恢復為關鍵“推手”。

全球變暖背景下,南極冰蓋和位于北極的格陵蘭冰蓋正以前所未有的速度消融,導致海平面上升、影響全球氣候環境。受限于極地惡劣環境和實地觀測資料的稀缺,科學家只能依賴區域氣候模型進行大尺度、長時序的冰蓋融水體積估算,缺乏直接觀測驗證,其準確性存疑。

“該研究聯合衛星與地面觀測手段量化了‘北極海冰減少’與‘格陵蘭冰蓋消融加劇’這兩個全球變化核心熱點間的緊密聯系。”文章第一作者、中山大學測繪科學與技術學院教授鄭雷表示,衛星監測數據清晰顯示1992—2022年間,格陵蘭冰蓋融水體積正以每年約45億噸的速度顯著增加。分析原因發現,北極巴芬灣海冰因全球氣候變暖而急劇減少,海洋表面蒸發增強,水汽深入到冰蓋上空“罩”上了一層“暖膜”,從而導致巴芬灣東部的格陵蘭冰蓋消融加劇。

另一方面,衛星監測數據顯示,進入21世紀以來,東南極融水體積貢獻占比已超越南極半島,成為南極最大的融水來源區。研究團隊發現,近期南極臭氧空洞的恢復導致的平流層增溫是關鍵驅動因素之一,東南極冰蓋融水體積與臭氧總量指數顯著正相關。近30年的3次東南極極端融化事件均發生在臭氧空洞較小的年份,其中2018—2019年南極臭氧空洞恢復到近30年最小范圍,與此同時,東南極融水體積達到歷史最高值。

“為保護地球環境,近年來人類著力推動南極臭氧空洞恢復,然而這一舉措或許正在誘發東南極極端融化。這再一次凸顯了地球系統響應的復雜性,引人深思。”文章通訊作者、中山大學測繪科學與技術學院教授程曉說。

(中山大學測繪科學與技術學院供圖)